環境保全事業

多種多様な廃棄物の無害化や適性処理と、産業廃棄物業界をデジタルで作り直すことで、循環型社会の実現・地球環境問題の解決に貢献しています。

事業領域

産業廃棄物の適正処理はマニフェストの管理や配車管理など手間がかかります。わたしたちはその煩雑な作業をデジタルで効率化し、ムダな作業と環境負荷を減らすことをミッションとしています。

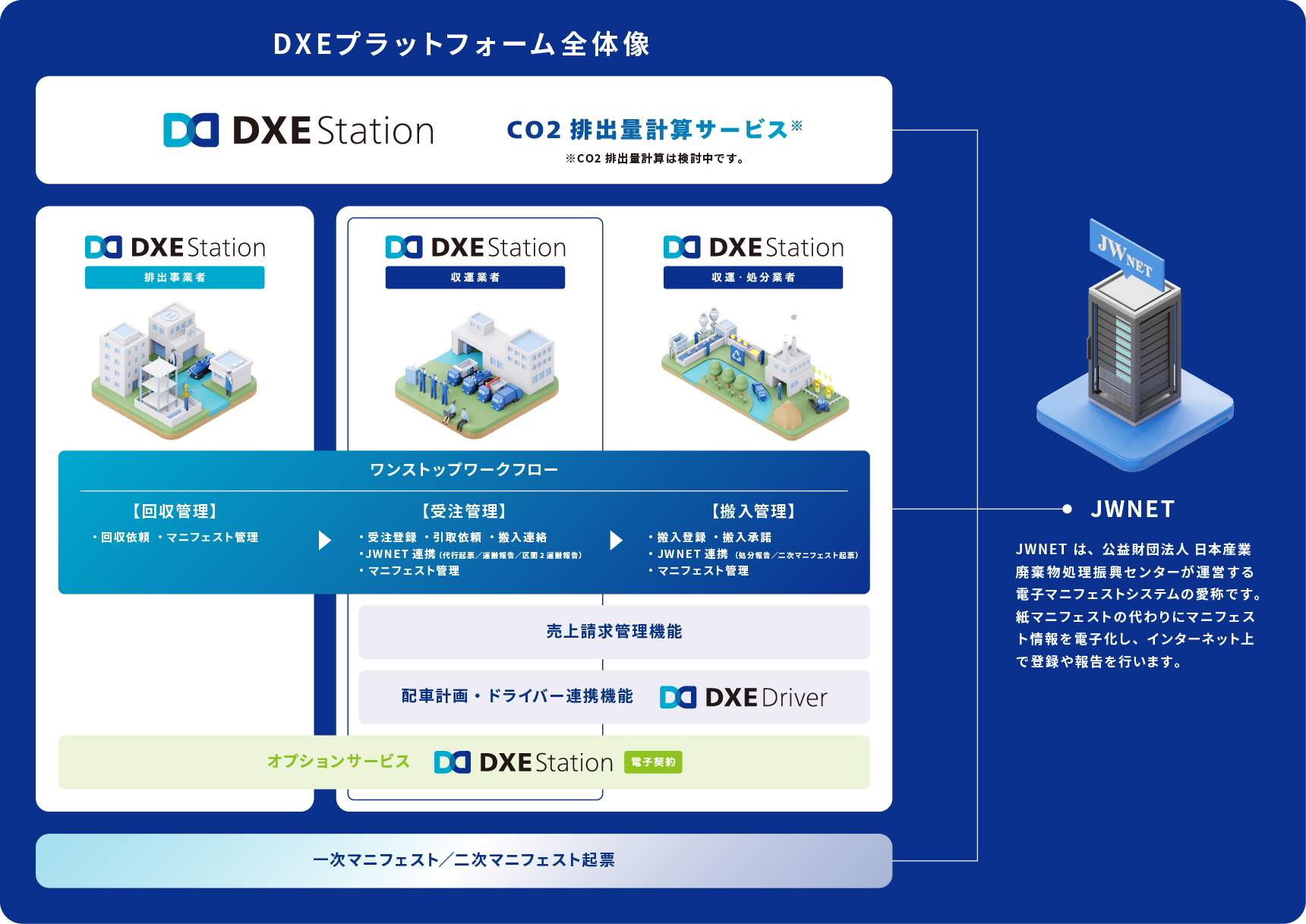

当社のグループ会社であるDXE株式会社では、産業廃棄物処理の業務効率化プラットフォーム「DXE Station」の開発、提供を通じ、社会や環境の持続的な発展を目指しています。

当社のグループ会社であるDXE株式会社では、産業廃棄物処理の業務効率化プラットフォーム「DXE Station」の開発、提供を通じ、社会や環境の持続的な発展を目指しています。

私たちが目指しているのは、各事業者をデジタルで連結し、インフラとしてより効率的に進化させること。

それは、あらゆる経済活動について回る廃棄物を処理する際の環境負荷を減らすこと、 ひいてはサステナブルな社会づくりにもつながります。

産業廃棄物という、かたちある過去を運ぶ営みが、この国の未来を運ぶインフラになる。 私たちが描く、産業廃棄物処理業界の姿です。

産業廃棄物処理の業務効率化プラットフォーム「DXE Station」

マニフェストや行政報告、売上請求等、一連の産業廃棄物処理業務を劇的に効率化します。

使いやすくて洗練された操作画面が特徴で、ユーザーフレンドリーなデザインにこだわりました。パソコン作業が苦手な方でも、簡単に操作することが可能です。

産業廃棄物処理業務のDXを加速させる便利な機能

- 電子マニフェスト代行起票

- 排出事業者に代わって、収運業者がマニフェストを起票します。受注時に管理者用Webアプリにデータを入力するだけで、電子マニフェストを代行起票し、数量(重量)確定後には、本登録と運搬終了報告を実施します。

- 行政報告用データの出力

- DXE Stationに登録したマニフェストデータを元に、交付等状況報告書や収運・処分実績報告書用のデータを出力することが可能です。出力データをもとに、年次行政報告書を簡単に作成できます。

- 売上・請求データの作成・管理

- 受注データを元に、売上を計上することが可能です。排出事業者毎に単価設定ができ、売上データは請求先や取引番号、締め日で集計し、請求書を簡単に出力できます。

- ドライバーとのリアルタイム連携

- 直感的操作でドライバーへ配車指示を出すことができます。ドライバーは、配車情報の詳細をアプリ内で確認することが可能です。

- 電子契約でコンプライアンス強化

- 産業廃棄物処理委託契約書の作成から契約締結まで、複雑な契約業務をすべてオンラインで完結できます。DXE

Stationのマニフェストデータと連携し、契約登録の有無を自動でチェックする機能もあり、コンプライアンスの強化を図れます。

※有料オプションサービスです。

DXEプラットフォームの全体像

SDGs貢献

- 産業廃棄物の適正処理拡大

- 「DXE Station」を活用することで収集運搬・処分業者は、回収した廃棄物の品目や数量を正しく管理できるようになり、処理方法を最適化できます。排出事業者は、排出量を数値的に把握でき、廃棄物の減量化やリサイクル活動を容易に取り組めるようになります。

-

-

-

-

-

-

- ペーパーレス社会の実現

- 事業者同士が「DXE Station」で繋がれば、紙マニフェストの発行・送付・保管が不要になります。その結果、紙の削減によりペーパーレス化を実現でき、CO2の削減を目指せます。

-

-

-

- CO2の削減

- 「DXE Station」では、簡単操作で実施できる配車機能を備えています。属人的業務になりやすい配車作業を効率化し、業務負担を軽減することが可能です。配車計画を最適化し、トラックが排出するCO2を抑制します。

-

-

-

- 契約業務の電子化を推進

- 「DXE Station」のオプション機能「DXE電子契約」は、契約業務をクラウドで一元管理できるサービスです。契約締結までの一連の業務を電子化することにより、印紙や押印のための出社が不要となり、どこでも働ける環境を構築できます。

-

-

-

-